医療用体操 ★はインガ医学独自の体操です。

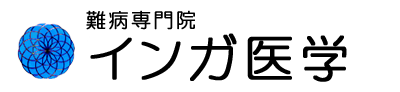

- (1)逆円錐体操

睡眠障害・うつ

睡眠障害・うつ - 両腕を頭上に挙げて手首のところで交差させ(左右は好きなように、途中で入れ替え可)、円錐形を逆にしたような形になるように回転させる。そのまま左に15回以上(合計)、右に15回以上(合計)、上半身を回転させる。回しにくい方向があれば50回まわす。

- (2)足の指の甲さすり

★★★ 風邪・気管支・肺(座って片足5分)

★★★ 風邪・気管支・肺(座って片足5分) - 手の親指で足の指の甲を弱く長めにこする。爪の方向に縦にさすり、時に親指側から小指の方向にさする。強すぎて皮膚を痛めないように、軽く毎日片足5分行う。

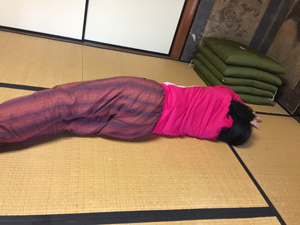

- (3)ゴロゴロ体操 一日5往復

★★★ 便秘・糖尿病・胃腸障害・首のこり

★★★ 便秘・糖尿病・胃腸障害・首のこり - 横になり、両手を万歳したままの状態で、床の上を片道360度3回転、ゆっくりゴロゴロ転がり、また元の場所に3回転で戻ってくる。狭い場所なら2回転でもOK。ゆっくりでないと効果がない。ときに胃などが不快になるので、最初の内は休みながら行うこと。この体操は身体の背中のコリ、肩のコリ、腕のコリに劇的に効きます。特にお腹の調子が悪いとき、便秘と下痢には劇的に効きます。

- (4)後頭部さすり

腎臓・疲れ(立って60回)

腎臓・疲れ(立って60回) - 両手を良くこすり合わせてから行う。左手の平を上に、右手の平を下にして、両手のひらを後頭部に付けて左右に交差させる。肩の力を抜いて後頭部を60回さする。あまり速く腕を交差させないこと。

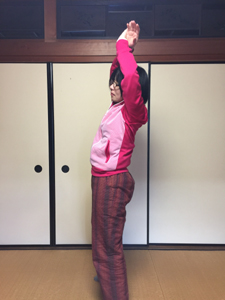

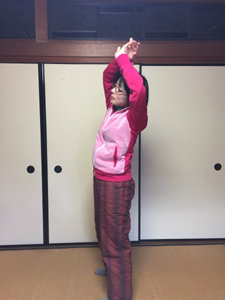

- (5)万歳体操

★ 疲労・胃腸障害・ストレス・消化不良・コリ・イライラ (一日1回、10~15回)

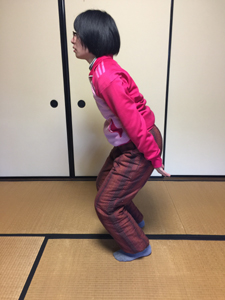

★ 疲労・胃腸障害・ストレス・消化不良・コリ・イライラ (一日1回、10~15回) - ①基本動作→ 足先を90度に開いて立ち、両腕を身体の前に振り上げ、次に、両腕を振り下ろしながら、背筋を伸ばしたまま腰を落とし、また振り上げながら腰を上げる。背筋を伸ばすのは、足首とアキレス腱を伸ばすためであると「自覚」して行うこと。この単純動作を3回以上(好きな回数でOK)行って次の万歳動作に行き、またこの基本動作に戻る、を繰り返す。

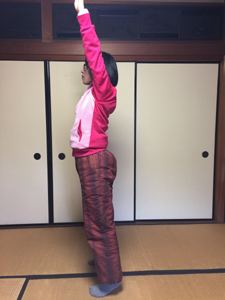

- ②万歳動作前半→ 基本動作を3回(自分の好みの回数)行ったら、腰を上げる時、今度は、目の前で両手の指を組み、両腕を頭上まで上げる。両手の裏表をひっくり返し、そのままユックリ万歳をする。万歳する時、両足のかかとを上げて目一杯つま先立ちをする。(フラつく時は慣れるまで慎重に行う)

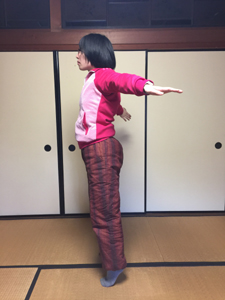

- ③万歳動作後半→ 息をユックリ吐きながら指をほどき、大きく弧を描くように両腕を目一杯後ろに引いて、つま先立ちも下ろしながら両腕をユックリ降ろす。つま先立ちは腎臓を強化し、腕を大きく上げて下ろすのは消化系や精神的疾患にも効く。

- ②万歳動作前半→ 基本動作を3回(自分の好みの回数)行ったら、腰を上げる時、今度は、目の前で両手の指を組み、両腕を頭上まで上げる。両手の裏表をひっくり返し、そのままユックリ万歳をする。万歳する時、両足のかかとを上げて目一杯つま先立ちをする。(フラつく時は慣れるまで慎重に行う)

- (6)指当て腹呼吸

胃腸障害・ストレス(座って20回)

胃腸障害・ストレス(座って20回) - 8本の指をヘソとミゾオチの中間あたり置き、息を吐きながら押し込み上体を床まで倒し吐き切る。少し保ってから鼻から息を吸いながらゆっくり上体を起こし、上体を起こす途中で指の力を急に抜く。

- 一度深呼吸をして次の動作に移る。これは「野口整体」で行っているものと同じであるが、人前でできないときは、軽く片方の手の指をお腹に当て、軽く呼吸するだけでも効果は同じである。

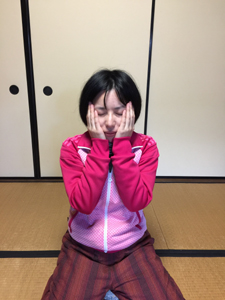

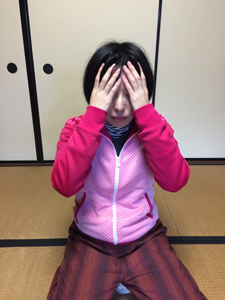

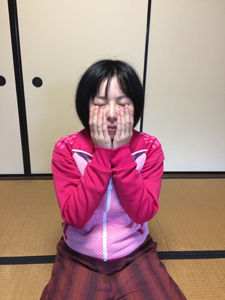

- (7)顔面さすり

肝臓(座って20回~)

肝臓(座って20回~) - 座って鼻から息を吸いながら両手の平を顔の横アゴから額までさすり上げ、続いて息を吐きつつ、額、眼、鼻の横、口の横をさすりながらアゴまで降ろす。必要時、一日に2度行う。

- (8)マッケンジー体操 頑固な腰痛(毎日合計5分 分割可能)

- ①図のように、肘を床につけて、腰のそりを大きくします。

5分〜10分間、この状態を保持します。テレビを見ながらでもOKです。

この①が楽にできる人は、次の②の腕を伸ばしたままの状態を5分〜10分間キープする運動に移ってもOKです。しかしこの②が疲れたら①に戻ることも可能です。

重要なことは「毎日5分は継続して行う」ことです。ズット3ヶ月間継続していると、必ず腰痛の改善があります。根治し始めます。 - さらにこの②が楽にできる人は③の腕立て伏せのような反復屈伸運動に移行するか、一部取り入れてもOKです。

いきなり行わないで、①→②→③の順に行って体の様子をみてください。

- ③は、腰椎の伸展可動域を増加させるため腕立て伏せのような反復伸展運動を行います。

10回1セットで、最初の2、3回は注意して行ない、安全確認後続行して下さい。 そして、9回目10回目は肘を伸ばした状態で数秒間静止して下さい。

腕を伸ばした後、息を吐き、おなかをしっかり落とすようにしましょう。

この時、気をつけることは背筋を使わず、リラックスした状態で腕の力だけで行うことです。

マッケンジー体操(腰痛体操) - (9)「健美幸福」体操

★★★ 頭脳疲労・うつ・ストレス・ヒステリー・神経炎・受験勉強の疲れ(一日3回、1回3分~5分)

★★★ 頭脳疲労・うつ・ストレス・ヒステリー・神経炎・受験勉強の疲れ(一日3回、1回3分~5分) - ①両手を腰の高さまで上げて両手のひらをお腹の前で迎え合わせる。その時、両手の指は延ばし切らず、少し曲がったままでよい。両手の親指は立てたままの状態にしておく。

- ②両手とも親指を除く四本の指は第1関節を約45度位に曲げる。と同時に口に出して「健」ととなえる。(あるいは口に出さないで心の中で「健」ととなえる。以下同様なので口に出さないケースは以下省略する。)

- ③両手とも親指を除く4本の指は、1番、2番の指先の関節を90度になるまで曲げる。と同時に口に出して、「美」ととなえる。

- ④両手とも親指を除く4本の指は、拳を握る。と同時に口に出して、「幸」ととなえる。

- ⑤両手とも拳の状態から指をぱっと開き、また親指を除く4本の指は固く拳を握る。そして「福」と同時に声に出してとなえる。

- ⑥「福」と唱え終わったらす両手をさっと前に出す。そして心の中で、「健美幸福」と唱える(心で唱えても良い)。これを一日3回、1回3分~5分行う。

- (10)横隔膜下ろし

- 緊張してどうにもならないときに、この指格好を両手か片手で取ると、横隔膜が下がり落ち着く。頭で先を読まないで、ただこの指格好を保つこと。

この指の格好を取りながら、ゆっくり3回呼吸をしてください。特に息を吐くときにお腹の力を抜いて、腹式呼吸で少しお腹が膨らむように呼吸すると、効果が更に高まります。日常の出来事で判断がつかないようなとき、この呼吸法で横隔膜下ろしを行いますと「判断の正解率が格段に高く」なります。大体人生の一般的な教訓として「すべてどんな判断もその場で即決しないで少し時間を置いてから決断を下す」というのが鉄則です。そのときにこの呼吸法が役立ちます。 - 「中性脂肪は横隔膜が上がったとき」に付きます。平均、横隔膜が上がったときに、仮に100中性脂肪が溜まりますが、横隔膜が下がっているときはたった7しか溜まりません。7は即ち、「たまらないということと同じ」です。「横隔膜下ろし」は、両手ではなく片手を5~10秒そういう形にするだけでも十分です。判断も誤りが少なくなります。

- (11)猫のポーズ

柔軟体操と筋トレを含む画期的な体操(10回)

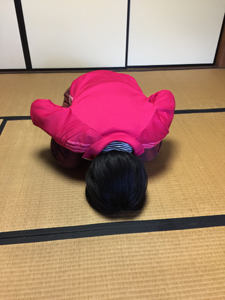

柔軟体操と筋トレを含む画期的な体操(10回) - やり方:両腕を前に出し、腰を引いて両脚を開き、猫が身構えたように四つんばいになります。両足を閉じないで必ず開いてください。顔は床スレスレに、両腕のヒジが床に直角になるように両腕を曲げ、腕立て伏せの状態になって、身体をゆっくり前方に移動します。重心を一番前まで移動させ、腕と脚を伸ばし切って、天井を見上げて身体を反らします。今度は、同じ動作をしながら、顔を床に触れるくらいに身を伏せながら、両腕を立て身体を後ろに移動させ、元の姿勢に戻ります。これを1回とします。

- 効能:この体操は呼吸器系に効き、腕立て伏せより9倍、効果の範囲が広くて深いです。肺を強くし、とくに自律神経とホルモンを整えます。また腕や胸の筋肉がつきます。背骨は年をとると健康維持の一番の急所になりますが、この体操は身体全体のゆがみを矯正してくれます。肉体的疲労があるとき、これをおこなうとバキバキ音を立てます。上半身のコリ・肩甲骨のコリ・肉体的疲労・背骨矯正に劇的に効きます。慣れてくれば回数を多くしてもOKです。

- (12)傾斜ボード

毎日じっと腰を伸ばして10分間、その上に乗る

毎日じっと腰を伸ばして10分間、その上に乗る

- Amazon ポータブル傾斜ボード

-

- きょうご紹介するのは、説明が最も難しく、わたしがこれまで6回位やろうとしてすべて短期間で止めてしまった、しかし見直すとこれまで全く気がつかなかった「ものすごい効能があることがわかりつつある運動」です。

- これまでに5人ほどの方に紹介してきましたが、誰一人三ヶ月以上、いや3週間以上継続できた方は誰もいません。

- つまりこの「運動」は、絶対誰も継続できない、誰もその効果を十分説明できない、せっかちな人には10000%できない、そういう「運動」です。それは「傾斜ボード」です。毎日じっと腰を伸ばして10分間、その上に乗るだけです。

- 傾斜をきつくしても効果はありません。そこそこふくらはぎが張るくらいが一番効果があります。タイマーを10分に設定して、携帯見ながらおこなえばすむことなのですが、これが一年継続となると至難のワザです。

- 問題は「効能」です。この器具の効能は、誰もハッキリ考えてもいません。「ふくらはぎをストレッチするので身体によい」というくらいの認識で、これでは何に効くかサッパリわかりません。

- 最近使い始めて(本当は所有し始めて20年になりますが)、「効能がどうも異常」なのです。深くてかつ広い範囲に効きます。それもものすごく効きます。しかしこの世では通常誰もそれに気がつきません。

- 代表的な効能は、❶肉体疲労に効く。→腎臓、肝臓に効きます。❷ストレス、神経疲労、気苦労に効く。→これはコレステロール、血圧、胆嚢、前立腺、膀胱などに効くということです。❸肩こり、首のコリが取れる。→これは一番ほぐれにくい背中のコリにも効きますし、腰にも効きます。❹胃腸の働きに効く。→これは言い換えれば、糖尿病にメチャクチャ効くと言うことです。❺背骨は知らぬ間に曲がっています。その背骨に効く。足が弱まっているのに効く。なんと、チェックしたところでは、腕の疲労にも股関節にも効いています。

- この傾斜ボードの効能をいつ発表しようかとずっと考えてきました。でもやっぱり継続できる人など絶対この世にいるわけないのです。どうしたらやってもらえるのか。継続できない原因の一つは、「効果の正しい認識を持っていない」からですね。では、そうだ、こういうことが言えます。この傾斜ボードは、身体全体の95%にその効果が及ぶのですよ。95%。すごくないですか。効かないのは目と鼻と耳です。直接これらには効きません。間接的には効きます。免疫力や自律神経が改善するからです。

- 私はこのボードをこの間二個目を買いました。携帯できるもので、足のかかとの上に体重が当たるのですが、柔らかいものがついています。一口情報のほうにのせました黒いものです。アマゾンで安く買えます。まあ、一部の人ではじめられたらOKです。効かない人はありません。最低赤血球が3回入れ替わる9ヶ月間継続してください。

- 足首は身体の急所です。これが弱まってきて転倒などするときは「身体がなにか重大なことを訴えている証拠」です。腎臓が悪くなると足首やふくらはぎ、背中、腰に影響が出ます。足首の硬い人はストレスが多く腎機能が弱い人です。人生の危機です。要注意です。

- なお糖尿病の人は、インガ医学の治療以外に、「30ポイント分の補足的効果」をご自分の努力で行ってください。これは新情報ですが、それは❶リンゴ酢+ビオフェルミン(朝3錠、昼3錠、夜は3錠から5錠に変更します)で糖尿病治癒率10ポイント。❷傾斜ボード一日10分で糖尿病治癒率10ポイント。❸熟睡10ポイント。これで30ポイントになります。

- 以下は例外の処置ですが、❹人により❶❷❸のどれかが10ポイントを切って8とか6ポイントに低下する人があります。こういう場合、病院で処方される「糖尿病の錠剤」を追加します。病院で処方される薬は効能がマックスで2ポイントになります。ないよりはプラスになりますのでそれを追加します。その前に必ずどういう薬かご申告ください。

インガ体操

インガ体操① 棒体操「横倒し」

棒を上にあげて、左に1、右に1と数えて30回。

インガ体操② 棒体操「脚裏ダウン」

下に降ろし切ったらしばらくそのまま両膝を曲げないでキープする。10回。

インガ体操③ 棒体操「上半身回し」

大きく右に一回まわし、左に一回まわします。10回。

棒の購入案内はこちらをクリックしてください。

インガ体操④「新型スクワット」 20~40回(1日) 1週間に5回まで

両脚は開き気味にして、和式トイレにしゃがむようにしゃがむ。次に両手を身体の前で床に付け、スタートだけ手で補助して立ち上がる。これを繰り返す。(しゃがんだ時全体重を足首にかけ、立ち上がる時必ず膝はやや外に開く。股関節も柔らかくなり、下半身に最高の運動となる)

インガ体操⑤「足首8の字回し」 一回(1日)腎臓の弱い人やストレスが多い人は、週3回~5回は最低必要。スマホのタイマーをかけておかないと直ぐ失念するので要注意。

- 片方の足を前に出し、8の字を書くように回す。

- 8の字は横に書くのではなく縦に書く。

- 8の字の上部が動かす「最初の地点」である。

- そこからの動きで左右↔︎を識別する。

- 自分から見て右に書き始めたら、動き始めた元の8の上部に足先が来たら「一回」と数える。ユックリ行うのがコツ。

- キチンと8字にならなくて、ガタガタのラインになってもまったくOK。ガタガタであるのは「効いている証拠」である。

- 慣れてきたら、足先が8の字の上に来た時は足先を手前に引く感じ、足先が8の字の下に来た時は足先を前に出す感じで行う。

- 両足で四方向ある。基本は、①「左足の右→回し」20回。②「左足の左←回し」20回。③「右足の右→回し」20回。④「右足の左←回し」20回。

- どちらかの足のどちらかの方向が悪い場合には、さらに20回行う。

- これは腰、股関節、膝、疲労、ストレス(血圧、痔、腎臓、自律神経)、首、肩こり、その他に劇的に効くので絶対お勧め。今日から直ぐ始めてください。

以下の画像をクリックすると動画の視聴ができます。

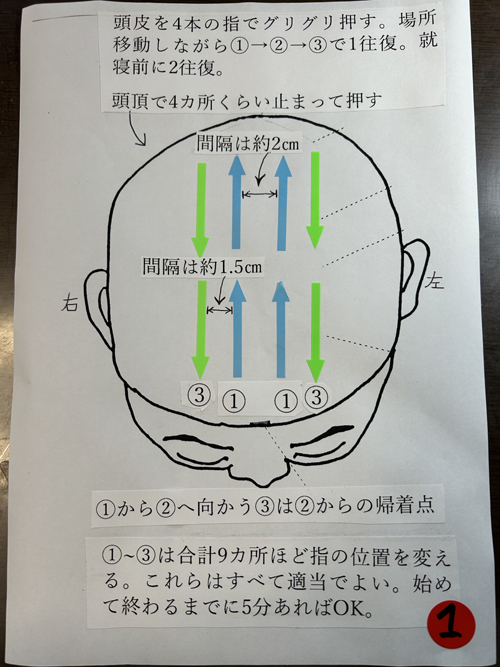

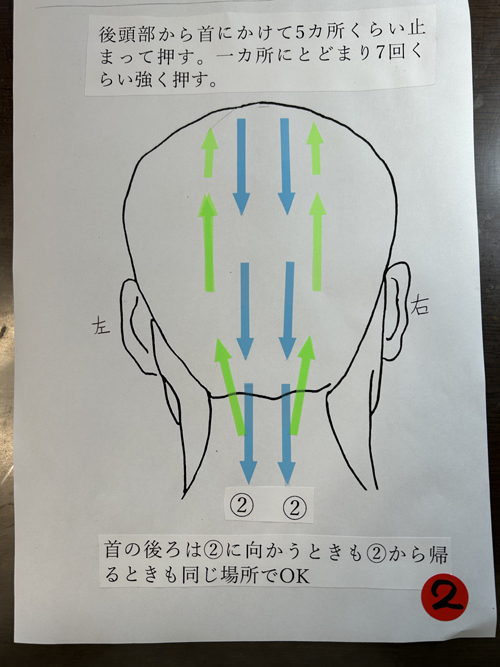

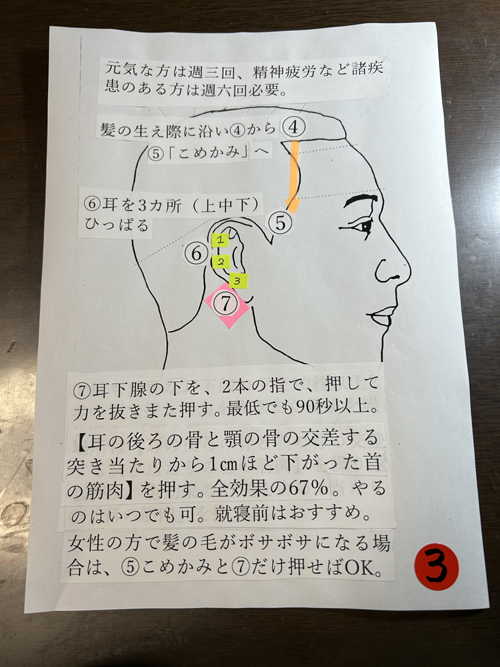

頭の指圧(週4回)

1 やり方

動画

- インガ医学「頭の指圧」(4分~5分)はもう「信じられないくらい効きます」。何に効くなどいわなくてもよいくらいです。今晩からお試しください。このメールに添付します。行った場合、翌朝起きれませんから、勤務のある方は三重に目覚まし時計をセットしておいてください。

- 二年ほど前、塩野義製薬のコロナの治験実験のニュースがあったとき、「これはよく効く」とインガ医学から一斉メールしました。覚えておられますか?いよいよ今年は販売になります。チェックしたところでは、やはりよく効きます。コロナにかかっても飲めば治ります。ましていわんや「梅干しレモンティー」を飲んでいれば、もっとあっけなく治ります。これは今年中国で一億人分量産に入ります。もうコロナは風邪と同じになります。これでコロナに関するインガ医学からのメールは終了です。

2 効能

- きのう告知した「頭の指圧」は(「梅干しレモンティー」と併用すると)さらに深いところに効きますので、基本「改善の自覚はない」です。

- 効果は無数にありますが、ちょっと選んだだけでも、「頭の指圧」は、ストレス、眠り、癌、糖尿病、血圧、腎臓、肝臓、目の病気すべて、生理、ホルモン、自律神経、歯茎の不具合、唾液の改善(唾液がよくなるので歯槽膿漏がなくなる)、便秘、老化の遅延、皮膚(皮膚は熟睡なくしては無理。ただしアトピーには効きません)、副鼻腔炎、咳、鬱、神経症、尿が出にくい・・・・など、無数に効きます。

- 何千人の方を見てきた「インガ医学の臨床」では、次の事がいえます。何でも同じですが、例えば「熟睡できない」方は、①熟睡という「無自覚のことに心底向き合えない」。②解釈が先に立ち実行できない。③梅干しが舌に合わない。④老後の一番の苦しみは寝付けない、眠れないことです。しかし睡眠薬は効かないと予測できない。⑤これは絶好のチャンスだと自覚出来ない。⑥医療機関の先生に言われるとすぐ圧倒されるのに、普通の人がいっても聞かない。でも病院は検査と薬しか手段がありません。⑦薬が効くという思い込みが強い。薬害に関して完全に無知。(中断)その他、もっと微にいった事が「生活の裏に山積」しています。すべての自分の体も含めた環境は「自己の内面的連鎖」から現れてきます。連鎖を切るだけの自覚がないと連鎖はずっと続きます。これが「生活習慣病の実態」です。

3 精神が重要

- 昨日ご紹介しました「頭の指圧」ですが、かなりの人が始められましたが予想を超えた効果が出ております。しかしその効果は言葉でうまく表現できないものです。具体的には、睡眠がこれまで100点満点の100点であったのが、 150点になるというような結果です。また歯茎の中や免疫なども良くなりますし、その他色々な所がよくなります。肩こりや頭痛もとれますし、ありとあらゆるところに効きます。

- 具体的にどこが良くなったかと言うことは分からなくても、「これはなんか違う」「これはなんかいい」、そういう感覚があれば間違いありませんのでどうぞ続けてください。

- 実はこの「頭の指圧」は、我田引水で誇大妄想だと思われるかもしれませんが、「すべての指圧マッサージの中の頂点」です。例えば睡眠がよく取れたというとき全ての方がその睡眠の長さを基準にします。しかし「頭の指圧」をすると夜の2時ごろに目が覚めたりしますが、これは睡眠の質がめちゃくちゃ「良くなって目が覚めた」わけです。こういう「睡眠の質」はどなたも理解はできませんし具体的に何が良いのかもわかりません。しかし「これこそまさに健康の一番の深い岩盤」となるのです。人間は常に理解できないところに急所があると思われます。

- 一番分かりにくいことの一つは「睡眠の質」でしょう。事前のチェックでは「頭の指圧は効かない人が誰もいない」という予測でした。結果そのとうりでした。もう一つ「どうしても皆様に腹でわかっていただけない点」は、実は「ストレス」「精神状態の悪化」です。治療してもすぐ元に1時間もしないうちに戻ります。実は、これが原因で「免疫があっという間(最短30分で)に下がり」、その結果として以下が出てきます。①血圧が上がる ②歯が痛くなる ③風邪を引く ④肩首がこる ⑤胃が悪化する ⑥体がだるい ⑦力が出ない ⑧下痢をする ⑨咳が出る ⑩皮膚が荒れる ⑪鼻水が出る ⑫いろいろな臓器が悪化する ⑬めまい・・・その他。これが真実なんですが、どなたも「自分の精神のせいだ」と向き合えることはできません。何かに書きとどめて腹に入れていただきたいです。

- 最後に重要なことです。耳下腺の下を押すときですが、耳の骨と顎の骨の交差する奥を押してくださいと言いましたが、そううではなく、「その奥の突き当たりから少し下に1㎝ほど下がったところの首の筋肉」を押してください。このように訂正いたします。その方が首によく当たります。よく押せたら周辺を少しおして置くといいでしょう。

体験談

皆様からのメールです。

きのう私は悪性の風邪にかかり喉が痛くなってしまいました。うがいもしましたが、最も喉の痛いのに効いたのは「頭の指圧」の中の「耳下腺下の首を指圧」することでした。結構強く「休みながら五分以上」押しましたら、喉の粘膜が軽くなってきて何度も咳払いをするうちに喉の状態が劇的に良くなってきました。ぜひ皆さんも喉もおかしくなったら「梅干しレモンティー」で「うがい(プラス少し飲む)する」だけではなく、「頭の指圧」の「耳下腺下押し」をしてください。

昨夜頭の指圧やりましたが朝が明らかにスッキリしています。Aくん、Bやりましたが、Aくんは表情あかるく、Bもいつもより動きが良かった気がします。梅干しレモンティーと一緒に続けてみます。ありがとうございます😊

実は昨日月曜日の朝、気がついたのですが、本当につい最近まで、朝目覚めた直後には背中や首付近を中心に、身体が重いという感じがありましたが、もうそういう感じがなくなりました。今まであまり気が付かずに半ば自然のように感じていました。それぐらい少しずつだったのだと思います。ーまた、昨日の就寝前に頭の指圧をやりました。その直後、本当に頭が気持ち良くなりました。同時にこれでは全然足りないような感覚までありました。つまりこれはこれから毎日やらないといけないという感じです。そしてその直後、今度は本当に眠くなりまして、爆睡しました。今日は9時半から1時間程度リハビリがありますので朝起きないといけませんでしたが、全然起き上がれないほどの眠気と疲労を感じました。これまでにはないような感覚で、まさに好転反応だと感じております。